जब मानव और वन्यजीव एक-दूसरे के साथ-साथ रहते हैं, तो उनका एक-दूसरे के संपर्क में आना निश्चित है। अधिकतर, मानव वन्यजीवों से होने वाले इस प्रकार के संपर्क को संघर्ष के तौर पर देखते हैं, और ऐसी अधारणा , मानव एवं वन्यजीव दोनों के जीवन को ख़तरे में डालती है। डब्ल्यू0 सी0 टी0 विभिन्न राज्यों के वन विभाग के सहयोग से ऐसे संघर्ष एवं दोनों पक्षों को इससे होने वाली क्षति को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। डब्ल्यू0 सी0 टी0 का मानव-वन्यजीव संपर्क प्रबंधन विभाग (एच0 डब्ल्यू0 आई0 एम0 या Human-Wildlife Interface Management), वन विभाग के कर्मचारियों को मानव- वन्यजीव संघर्ष की अवस्था में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रशिक्षित करता है एवं इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग को दीर्घकालिक समाधान तैयार करने में भी मदद करता है।

डब्ल्यू0 सी0 टी0 ने पूर्व में हुए संपर्कों की स्थानिक (spatial) और कालिक (temporal) विशेषताओं की मदद से मानव-बाघ संपर्क पूर्वानुमान मॉड्यूल (human-tiger interface prediction module) तैयार किया है। यह मॉड्यूल भविष्य में होने वाली संभावित संवेदनशील परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में राज्य वन विभागों की सहायता हेतु उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, डब्ल्यू0 सी0 टी0 के वन्यजीव चिकित्सक निम्नलिखित कार्यों में वन विभाग की सहायता करते हैं:

- मानव बस्तियों के पास रह रहे बाघों की ट्रैकिंग करना।

- बड़े मांसाहारी वन्यजीवों को बेहोश (Tranquilizing) करना।

- रेडियो कॉलर लगाए गए बाघों और तेंदुओं की निगरानी करना।

- मृत वन्यजीवों का शवपरीक्षण कर उनकी मृत्यु के कारण का पता लगाना।

डब्ल्यू0 सी0 टी0 के वन्यजीव पशु चिकित्सक एक बाघ को रेडियो कॉलर लगाते हुए। (फोटो: यशपाल राठौड़)

बड़े मांसाहारी वन्यजीव जब मानव प्रभुत्व वाले परिदृश्यों के निकट होते हैं तो यह मानव जीवन पर संभावित ख़तरों के कारण काफी ध्यान आकर्षित करते हैं। इस स्थिति में या तो वन विभाग को इन वन्यजीवों को उस स्थान से हटाना पड़ता है, या फिर उनका स्थानीय समुदायों द्वारा उत्पीड़न होता है। डब्ल्यू0 सी0 टी0 की एच0 डब्ल्यू0 आई0 एम0 परियोजना वन विभाग को ज़मीनी स्तर पर मानव- वन्यजीव संघर्ष को समझने एवं इसके प्रबन्धन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करती है, इसके साथ ही ऐसे समाधान भी प्रस्तावित करती है जो मानव और वन्यजीवों दोनों के हित में हों।

डॉ. प्रशांत देशमुख

वन्यजीव चिकित्सक

मध्य प्रदेश में बाघों और तेंदुओं के पुनर्वास हेतु सैटेलाइट टेलीमेट्री:

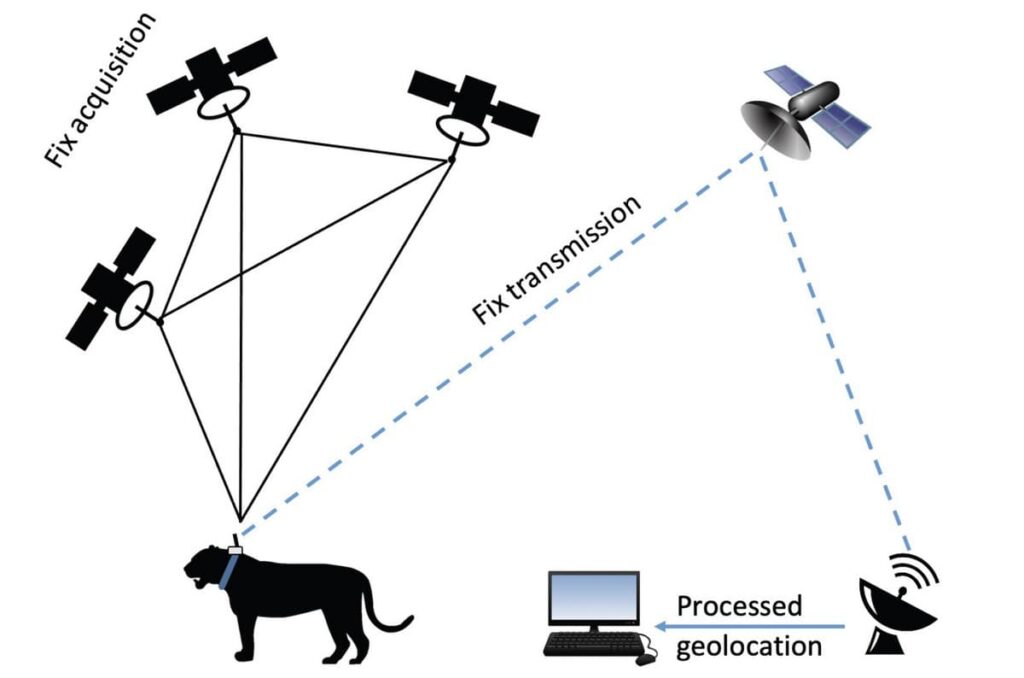

एच0 डब्ल्यू0 आई0 एम0 विभाग, मध्य प्रदेश वन विभाग को मानव-बाघ संपर्क के प्रबंधन और रेस्क्यू किए गए बाघों के पुनर्वास में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बाघों और तेंदुओं के पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए प्रबंधन के उपाय सैटेलाइट कॉलरों से प्राप्त स्थान और समय के डेटा के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। डब्ल्यू0 सी0 टी0 के वैज्ञानिक चिन्हित बाघ की जी0पी0एस0 स्थितियों का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हैं, और इन स्थितियों को वन विभाग के साथ साझा करते हैं जिसके पश्चात विभाग उस चिन्हित बाघ को फील्ड में ढूँढने का प्रयास करता है।

यह डेटा प्रबंधकों और वैज्ञानिकों को पूर्वानुमान लगाकर योजना उपायों को बनाने में मदद करता है एवं इसके साथ ही चिन्हित जीव के लिए उसके नए पर्यावरण में स्थिर होने की संभावना को भी बढ़ाता है।

जी0पी0एस0 फिक्स प्राप्त करने और अंतिम उपयोगकर्ता तक भेजने की प्रक्रिया को दर्शाने वाला आरेख।

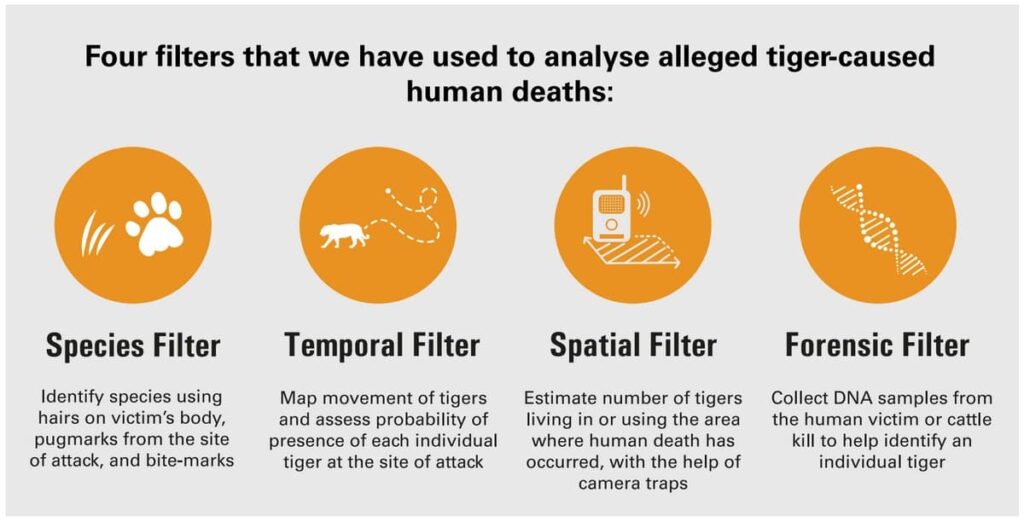

मानव मृत्यु जाँच:

भारत के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर जंगलों में बाघों के हमले के कारण मानव जीवन या पशुधन की हानि वहाँ के लोगों की बाघ संरक्षण के प्रति अवधारणा बदल देती है, और ऐसी स्तिथि में स्थानीय समुदाय अधिकतर बाघ को उस इलाक़े से हटाने की मांग करने लगते हैं। पूरे मध्य भारत परिदृश्य में, हर साल लगभग 60 लोगों की मृत्यु बाघ के हमलों के कारण होती है। डब्ल्यू0 सी0 टी0 को अक्सर वन विभाग से यह अनुरोध प्राप्त होता है कि हम उस छेत्र में विचरण करने वाले कई बाघों में से समस्या उत्पन्न करने वाले बाघ की पहचान करने में मदद करें।

2015 से अब तक, डब्ल्यू0 सी0 टी0 ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वन विभागों को 30 इंसानी मौतों की जांच में मदद की है और स्थानीय समुदायों और वन विभाग के बीच तनाव कम करने के उपायों पर भी सुझाव दिए हैं।

वन्यजीव-पशुधन रोग संपर्क का प्रबंधन

मनुष्यों, घरेलू पशुओं और वन्यजीवों के बीच निकटता से विभिन्न रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वह वन्यजीवों से घरेलू पशुओं में हो या इसके विपरीत। कभी-कभी यह संक्रामक रोगों के उत्पन्न होने या उनके दुबारा फैलने का कारण बन सकता है। ऐसे रोगवन्यजीवों की आबादी के विलुप्त होने के संभावित ख़तरे को भी जन्म देते हैं।

भारत के कई व्याघ्र आरक्षों में कृषक समुदाय रहते हैं जो बड़े पैमाने पर मवेशी पालते हैं। यह मवेशी जैसे गाय, भैंस और बकरी, उन्हीं जंगलों के इलाकों में चरते हैं और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनपर खुर वाले वन्यजीव (ungulates) भी निर्भर होते हैं। ऐसे मवेशियों के झुंड कई संक्रामक बीमारियां फ़ैलाने वाले रोगजनकों (pathogens); जैसे मुंहपका-खुरपका रोग (Foot and Mouth Disease Virus), पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स/ बकरी प्लेग (Peste des petits ruminants virus) और क्षय रोग (Tuberculosis); के वाहक माने जाते हैं।

डब्ल्यू0 सी0 टी0 ने एक परियोजना विकसित की है जो मवेशियों में संक्रामक रोगजनकों की मौजूदगी और इनकी झुंड प्रतिरक्षा का आकलन करती है, और साथ ही मवेशियों और शाकाहारी वन्यजीवों के बीच होने वाले संपर्क से इन रोगों के प्रसार पर भी अध्ययन करती है।

पशु क्षय रोग (bovine tuberculosis) निगरानी परियोजना के लिए रक्त नमूने का संग्रह करते हुए।

इस परियोजना के अंतर्गत एकत्रित जानकारी से विभिन्न राज्य वन विभागों को उनके उद्यान प्रबंधन प्रक्रियाओं (park management practices) में व्यवस्थित रोग निगरानी तंत्र को भी शामिल करने के हमारे आग्रह को बल मिलता है। इसके साथ- साथ यह उद्यान के वन्यजीव चिकित्सकों की क्षमता बढ़ाने, निगरानी प्रयोगशालाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने, और स्वछंद-विचरण करने वाले वन्यजीवों (free ranging wildlife) में रोगों की पारिस्थितिकी पर अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी मदद करती है।

प्रयोगशाला में मवेशियों के रक्त नमूनों की जांच करते हुए

वर्तमान में, इस परियोजना को मध्य प्रदेश वन विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग,खुरपका मुँहपका रोग परियोजना निदेशालय, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर की भी सक्रिय सहभागिता है।

संघर्ष समाधान

विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बचाव वाहन

डब्ल्यू0 सी0 टी0 ने विभिन्न उद्यानों के अधिकारियों को रिहायशी इलाक़ों में आ जाने वाले वन्यजीवों को बचाने में मदद करने के लिए विशेष रूप से संशोधित 4WD वाहन प्रदान किए हैं। इसके साथ ही 20 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए चोट-रोधी मांसाहारी ट्रैप (injury-proof carnivore trap) पिंजड़े भी प्रदान किए हैं।

हथियार रखरखाव पर कार्यशालाएँ

स्थानीय गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर डब्ल्यू0 सी0 टी0 विभिन्न उद्यानों में वनकर्मियों को दिए गए हथियारों का नियमित रखरखाव कराती है। हालाँकि वन अधिकारियों के पास जानलेवा स्थितियों में उपयोग हेतु हथियार होते हैं, लेकिन अधिकतर इन्हें इनका रखरखाव करना नहीं सिखाया जाता है। इससे हथियारों के अंदर ज़ंग लगने लगती है और आपातकालीन स्थिति में उनके ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है।

प्रौद्योगिकी समाधान

डब्ल्यू0 सी0 टी0 ने “ई-रेस्कूअर” नाम के एक थर्मल इमेजिंग उपकरण को डिज़ाइन करने में मदद की है। यह उपकरण वन अधिकारियों को रात के समय या धुंध की अवस्था में भी वन्यजीवों का पता लगाने में मदद करता है। वनकर्मी इस उपकरण का उपयोग वन्यजीवों को ट्रैक करने और उनके बचाव कार्यों की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं, और इसके फलस्वरूप अपने आपको चोट के जोखिम से भी बचा सकते हैं।

त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ (Rapid Response Units)

मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने में मदद करने के लिए, डब्ल्यू0 सी0 टी0 ने भारत भर में वन विभागों को त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ डिज़ाइन करके दान की हैं। प्रत्येक त्वरित प्रतिक्रिया इकाई में एक विशेष रूप से संशोधित 4WD वाहन, तीन मोटरसाइकिल, चोट-रहित मांसाहारी ट्रैप पिंजड़ा, ब्लो-पाइप, स्ट्रेचर, जी0पी0एस0 , डिजिटल कैमरा, स्लीपिंग बैग, टॉर्चें और आपातकालीन स्थिति में आवश्यक कई अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं।

त्वरित प्रतिक्रिया इकाई में शामिल वस्तुओं की विस्तृत सूची

शीर्षक छवि © निखिल टांबेकर

आपके द्वारा दिए गए अनुदान हमारे फील्ड कार्यों में सहायक होते हैं और हमें हमारे संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं।