पत्थरों के बने रास्ते से गुज़रते हुये, मैं और डॉ अनिश अंधेरिया, मुंबई शहर के बीचों बीच और मुंबई शहर के उपनगरीय शोरगुल वाले इलाके में स्थित, वन में पहुँच जाते हैं । हमें उस वन की सुंदरता, आकर्षित करती है, और उस वन का महत्व कितना है, इसका हमें आभास होता है/ इस छोटे संरक्षित वन को, बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी(BNHS) के नाम से जाना जाता है, और इसका महत्व आप, इस वन में जाकर समझ सकते हैं। हम एक अच्छी जगह ढूंढकर, वहाँ बैठ जाते हैं, और मैं और डॉ अनिश अंधेरिया, बातें करने लगते हैं। मैं, डॉ अंधेरिया से पूछती हूँ, कि, ”क्या विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता और उसकी संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,या विज्ञान का हस्तक्षेप, प्राकृतिक सुंदरता और उसकी संरचना में एक नकारात्मक भूमिका निभाता है?” डॉ अंधेरिया, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ, भारत के शीर्ष संरक्षणकर्ताओं में से एक हैं, और WCT के अध्यक्ष हैं। WCT संस्था, पेचीदे संरक्षण मामलों को, विज्ञान द्वारा हल करती है, और अपनी नीतियों को, पुख्ता डेटा और सबूतों के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करती है। मेरे किए सवाल पर, डॉ अनिश अंधेरिया कहते हैं, कि, ”विज्ञान सिर्फ एक माध्यम है, कुदरत के रहस्यों को उजागर करने के लिए, और यह हमारी मूर्खता होगी और हमारा अहंकार होगा, फिर चाहे आज हम कहें, कि विज्ञान ने आज कितनी प्रगति कर ली है, लेकिन विज्ञान का पूरी तरह प्रकृति को समझना, और समझाना, यह संभव नहीं है।

विज्ञान एक पुख्ता ज्ञान का माध्यम नहीं है/ विज्ञान आज के समय में, केवल एक बेहतरीन माध्यम है, साधन है, जो हमारे पास है … विज्ञान केवल वास्तविकताओं को सामने रखता है, बावजूद इसके कि कोई पूर्वग्रहों पर यकीन करे या नहीं- खगोलशास्त्री कार्ल सगन

मैं हमेशा लोगों की, प्रकृति को लेकर जो धारणा है, उसके बारे में सोचती रहती हूँ। क्या एक वनस्पति विज्ञानिक, फूल को अलग तरीके से देखता है? बिना विज्ञानिक समझ के लोग किस तरह, एक फूल, मछ्ली, वन, फंगस, वातावरण को, किस रूप में देखते हैं?

क्या चलता है लोगों के दिमाग में, जब वे एक बाघ को, वन में देखते हैं? क्या लोग, एक बाघ की पारिस्थितिक भूमिका, पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं, या फिर, क्या लोग, एक बाघ को, वन में देखकर, संसार की विकासवादी वृक्ष में, वह कौनसे पायदान पर हैं, इसको देखते हैं, या फिर क्या लोग, यह सोचते हैं, कि उस बाघ का भाग्य, उनसे, खुदसे जुड़ा हुआ है?

उसी तरह, मुझे जलवायु परिवर्तन के भी विचार आते हैं। जिस तरह, वर्तमान में, विज्ञान विरोधी आख्यान(narrative) बन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, कि क्यों लोग, मानवजनित जलवायु परिवर्तन और उसके प्रत्यक्ष प्रभाव को एक छल या निराधार प्रचार समझते हैं? मौसमविज्ञानिकों और विशेषज्ञों के पास पुख्ता प्रमाण हैं, कि मानवजनित जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वनजीवन जीवविज्ञानी, नियमित तौर पर यह बताते रहते हैं, कि किस तरह, पारिस्थितिक विनाश ज़िम्मेदार है केवल जैव विविधता नुकसान और प्रजाति विलुप्ति के लिए ही नहीं, अपितु, किस तरह उसका प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा प्रणाली पर पड़ता है, जिसपर हमारे भोजन, पानी और जलवायु सुरक्षा निर्भर हैं। फिर क्यों पारिस्थितिक रूप से, विनाशकारी अधिसंरचना परियोजना पर, निर्णय लेनेवाले, उसका प्रस्ताव करनेवाले, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की बात नहीं सुन रहे?

भारत में, बिना संरक्षण विशेषज्ञों के सुझाव और चेतावनी के, सुरक्षात्मक पर्यावरण कानून को बदला जा रहा है और उसकी महत्वता को कम किया जा रहा है, ताकि, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में, अधिसंरचना परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा सके।

प्रभावशाली माध्यम

गैर विज्ञानिकों को, संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों को समझाना और यह आशा करना, कि वे समझ जाएँगे, यह अपनेआप में एक “विकृत मानसिकता” है, ऐसा कार्ल सगन का कहना है, और जिनको यह स्पष्ट और पूर्ण रूप से समझाना है, वह हैं निर्णय लेनेवाले और नीतियाँ बनानेवाले, जो पर्यावरण को लेकर, निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं, और उनके निर्णय लेने के अनुसार, उसका प्रभाव, पर्यावरण और हम पर, दोनों पर पड़ेगा।

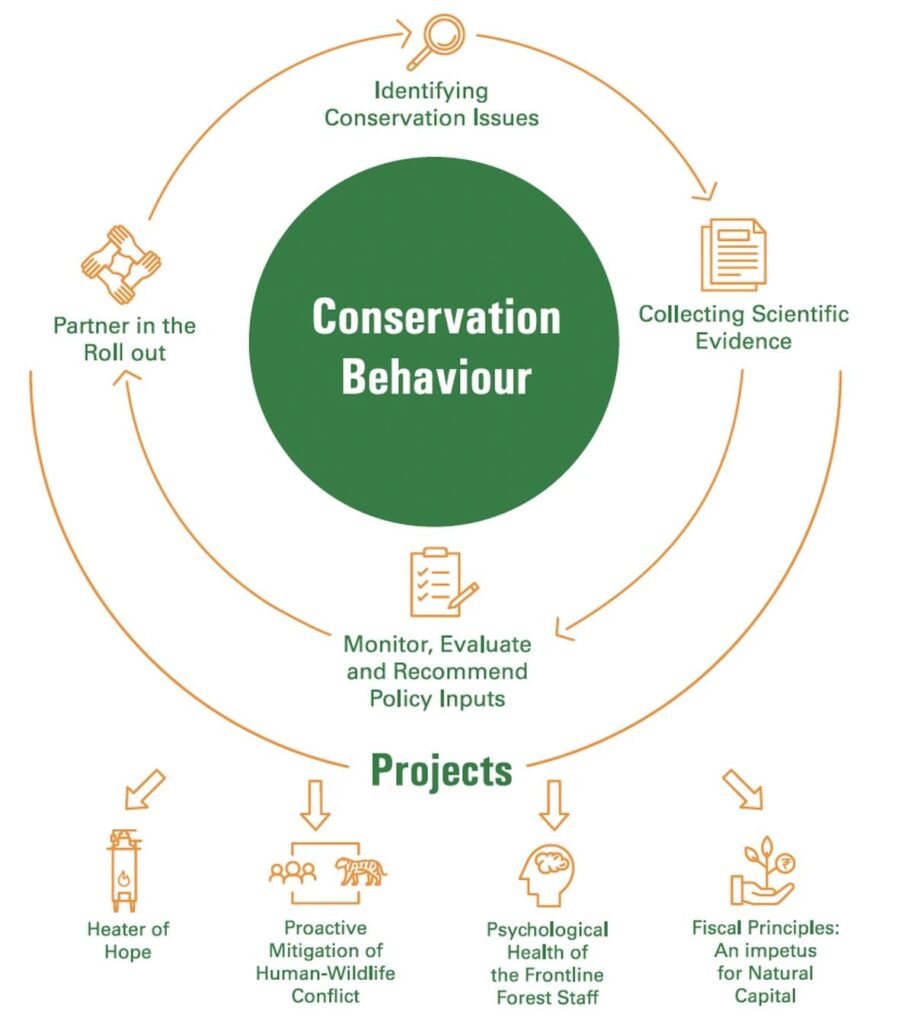

डॉ अंधेरिया कहते हैं, ”यह विज्ञान से जुड़े हुये लोगों का उत्तरदायित्व है, कि वे जलवायु से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में लोगों को बताएँ और निर्णय लेनेवालों को, सकारात्मक तरीके से प्रभावित करें। मुझे आभास हुआ, कि WCT को, एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो भिन्न अथवा विरुद्ध जाति का हो, अंतःविषय और अंतरक्षेत्रीय भी हो, जब बात सूचित नीति की आए। और सिर्फ जीवविज्ञान ही नहीं, हमें यह भी समझना होगा, कि किस तरह, संरक्षण हस्तक्षेप का प्रभाव, पर्यावरण, समुदायों पर और अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा।”

जिज्ञासापूर्वक, मैं डॉ अंधेरिया से पूछती हूँ, कि, ”डॉ अंधेरिया, आप किस तरह, WCT के किए अनुसंधान कामों को, संरक्षण समाधानों में परिवर्तित करते हैं? किस तरह आपका विज्ञानिक दृष्टिकोण, WCT के अमूमन संरक्षण दृष्टिकोण में झलकता है?”

इस पर डॉ अंधेरिया आगे कहते हैं कि, ”WCT कुछ भी थियोरेटिकल नहीं करता। जिस पर भी WCT की टीम काम करती है, वह प्रबंधन कार्रवाई में तब्दील हो जाता है। पेचीदे सरक्षण समस्याओं पर, परिदृश्य स्तर पर काम करते हुये, हमारा दृष्टिकोण, हमें बहुत सारे मसलों पर काम करने, और कई समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, क्योंकि, हम बहुत सारे कारकों पर, एक साथ काम और अध्ययन करते हैं।

जब हम एक ही समस्या पर काम करते हैं, तब एक प्रबल संभावना होती है, कि हम विफल हो जाएँ। लेकिन, जब आप पूरी प्रणाली को, डेटा संचालित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वह आपको एक निष्पक्ष जानकारी, विविध अवयव पर देता है, या फिर हम कह सकते हैं, हमें यह अवसर मिलता है, कि हम वर्तमान की प्रणालिबद्ध खामियों को दूर कर सकें। परिदृश्य स्तर दृष्टिकोण को अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए लागू करना, और भारी मात्रा में बहुत सारा डेटा एकत्रित करना, हमेशा सिद्धकारक होता है, खासकर तब, जब कोई पेचीदे मामलों को और बहुक्षेत्रीय चुनौतियों को, सुलझाने के लिए काम कर रहा हो।

फील्ड में

WCT के हर संरक्षण हस्तक्षेप और पहल के पीछे, दीर्घकालिक अनुसंधान और प्रतिक्रिया पाश होती है, ताकि किसी भी समस्या को, निष्पक्ष तरीके से समझा जा सके, क्योंकि, कई बार जो समाधान हमें दिखाई देता है, हो सकता है वह किसी समस्या को हल ना कर सके। और इसके लिए एक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ विज्ञानिक तरीकों से ही मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, WCT की पुरस्कृत हीटर ऑफ होप परियोजना, जिसमे एक प्रणालिबद्ध विज्ञानिक दृष्टिकोण(सामाजिक और पारिस्थितिक दोनों) ने हमें, कमी जानने-समझने में सहायता की, और,हम, एक प्रभावी समाधान को विकसित कर सके। अर्थशास्त्रियों, सामाजिक वैज्ञानिकों, और मनोवैज्ञानिकों की टीम ने, WCT में बड़े स्तर पर, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन किया, उन गाँवों में, जो ब्रहमपुरी वन मण्डल, महाराष्ट्र, के अंतर्गत आते थे, ताकि उन समुदायों के ईंधन उपभोग प्रारूप को समझा जा सके। सर्वेक्षण के अध्ययन में यह पाया गया, कि बावजूद कूकिंग गॅस के, उनकी निर्भरता ईंधन लकड़ी पर, पानी गरम करने के लिए, कम नहीं हुई और सतत आसपास के वन जंगलों पर, ईंधन लकड़ी के लिए दबाव बढ़ता गया। इस क्रिया के कारण, मानव –वनजीवन संवाद पर, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सर्वेक्षण के अध्ययन से यह भी पता चला, कि ९७% लोग, पानी गरम करने के लिए, ईंधन लकड़ी पर आज भी निर्भर हैं, क्योंकि, उन्हें कोई वैकल्पिक समाधान नहीं मिल रहा।

ग्रानुलर हाउसहोल्ड लेवेल डेटा के आकलन के आधार पर, जो महाराष्ट्र के ४९ गाँवों के २००० घरों से एकत्रित किया गया था, इससे हमें लोगों की, जिस क्षेत्र में वह रहते हैं, उनकी पानी गरम करने की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिली, जिसके कारण, कुशल और किफ़ायती बायोमास फियूल्ड वॉटर हीटर का निर्माण और वितरण, संभव हो सका। इस उल्लेखनीय कदम के कारण, वन ईंधन लकड़ी की खपत में ३०% की कमी आयी है, उन क्षेत्रों में, जहां बायोमास फियूल्ड वॉटर हीटर का उपयोग होने लगा, और इसके कारण, मानव-वनजीवन संवाद के जोखिम में कमी आयी: ईंधन लकड़ी उपभोग में, अब ७०% की कमी आयी है, जिन घरों में वॉटर हीटर का उपयोग हो रहा है;

पारंपरिक चूल्हा, जिसको जलाए रखने के लिए, औरतों को फूँक मारनी पड़ती थी, और, धुएँ के कारण, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था, अब उसमे कमी आयी है; और अनुमानित, १.५ टन्स ऑफ CO2 उत्सर्जन, प्रति परिवार में कमी आयी है, और, ११,४०० घरों ने, वॉटर हीटर का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।”

WCT के फ़ील्ड स्टाफ का एक सदस्य,कई कैमरा ट्रैप’ में से एक कैमरा ट्रैप’ की जाँच करते हुए, जिन्हें, व्यवस्थित रूप से ,विभिन्न महत्वपूर्ण वन खंडों में,केन्द्रीय भारतीय परिदृश्य में लगाया गया है,ताकि बाघ की उपस्थिती और सुरक्षित इलाकों के बाहर, उनके फैलाव का, अध्ययन किया जा सके (बाएँ)। WCT के डेटा संचित, और रिवर डॉल्फ़िन, और घड़ियाल निघरानी प्रयास के एक हिस्से के तौर पर,गंगा के मैदानों में,मानव रहित हवाई वाहन ने,एक घड़ियाल को खोज निकाला। (दायें)

डॉ अंधेरिया ने आगे बताया कि, ”WCT के वॉटर हीटर मॉडल को, महाराष्ट्र के और दूसरे राज्यों के गाँवों में अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, WCT के वॉटर हीटर मॉडल को, महाराष्ट्र विलेज वेलफेर स्कीम में भी स्थान दिया गया है, ताकि मानव वनजीवन संघर्ष, कम हो सके। यही तो एक उत्कृष्ठ चरित्र है, एक अनुशासित, विज्ञानिक दृष्टिकोण का। इससे हमें वास्तविकता को जानने का, और उस पर काम करने का सकारात्मक अवसर मिलता है, और हम, वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोज लेते हैं, जिसका उत्तम प्रभाव हो सके, और जिसके प्रभाव को मापा भी जा सके और जो अनुकरणीय भी हो। यही है, विज्ञान के ठोस सिद्धान्त।”

“दूसरा अच्छा उदाहरण होगा, रैखिक अधिसंरचना, जैसे रोड्स और रेल्वे लाइंस का नकारात्मक प्रभाव, वनजीवन और वन अखंडता पर! इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कि एक सड़क, जो वन से होकर गुज़रेगी, वह जानवरों की आवाजाही को प्रभावित करेगी, और ना ही इस बात को समझने में किसी को दिक्कत होगी, कि, किसी जानवर को दो लेन हाइवे को पार करने में ज़्यादा आसानी होगी ना की सिक्स लेन हाइवे को पार करने में, और सड़क के ऊपर बना पुल, या सड़क के नीचे बनी सुरंग, कई स्थलीय-स्थानीय जानवरों की सड़क हादसों में कमी लाएगी। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, जब बात किसी सड़क के ऊपर पुल या सुरंग बनाने की हो, या फिर सड़क की दिशा परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए हो, कि कहीं वन, दो हिस्सों में ना बँट जाए।”

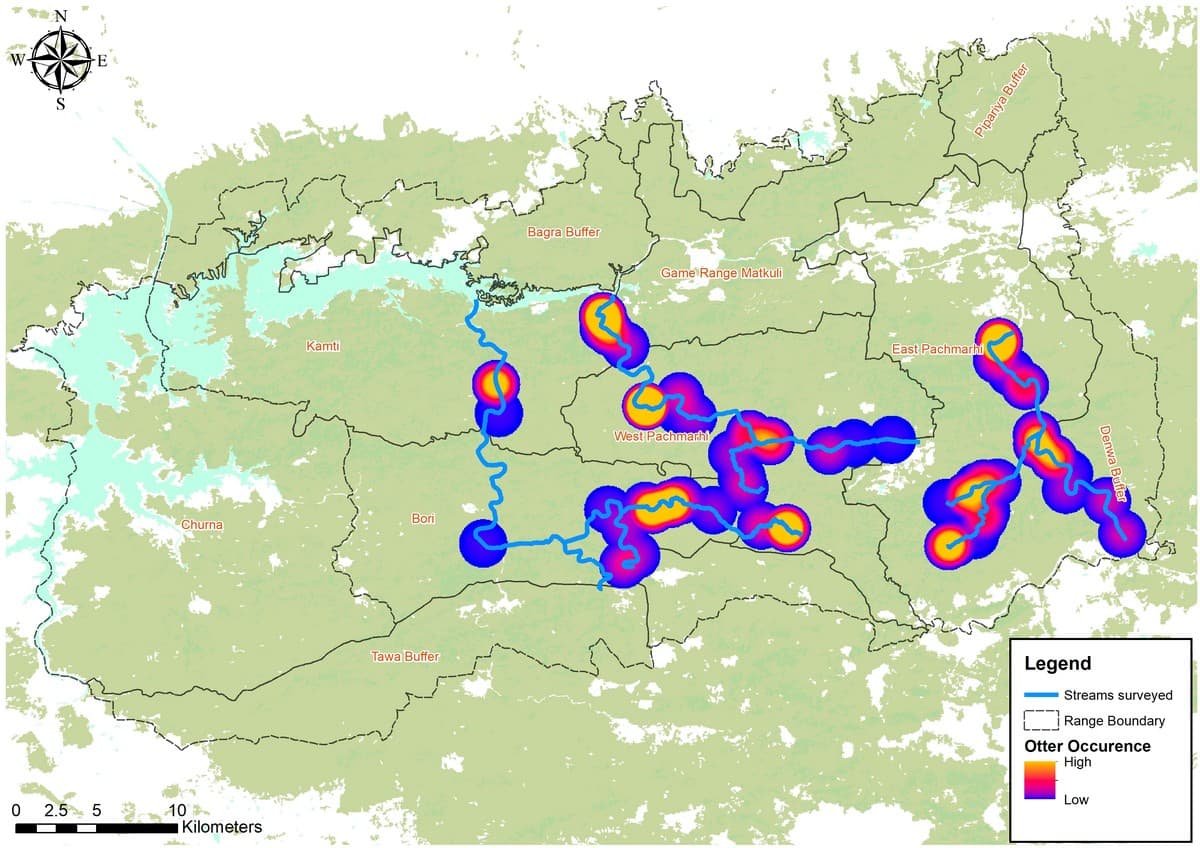

डॉ अंधेरिया ने आगे यह भी बताया कि “ऐसी विवादास्पद परिस्थितियों में भी, हमें विज्ञान की सहायता मिलती है, सही सवाल करने से और निष्पक्ष जाँच करने से, जिसके कारण, अधिसंरचना विकास और पारिस्थितिक वनजीवन आवशयकताओं में, समन्वय लाया जा सकता है, और इसके लिए अखंडनीय डेटा की गुणवत्ता और ठोस सबूत की आवश्यकता होती है, ताकि प्रस्तावकों को और निर्णय लेनेवालों को, अपनी बात से राज़ी किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, कान्हा-पेंच गलियारा, मध्य भारत में, जहां पर WCT ने, डेटा एकत्रित किया था, और शमन संरचनाओं की स्थापना का एक मामला बनाया था, WCT को इस बात की जानकारी थी, कि राष्ट्रीय राजमार्ग ४४ (NH 44) स्थानीय बाघिन को उस क्षेत्र में प्रभावित कर रहा था। हमारे डेटा ने यह सुझाव दिया कि सुरंग बनाने से, गलियारे की कनेक्टटीविटी में सुधार हो जाएगा।”

वनजीवन जीवविज्ञानी, नियमित तौर पर, पारिस्थितिक विनाश के बारे में, प्रमुखता से बताते रहते हैं, जो, जैवविविधता हानि और प्रजाति विलुप्ति के लिए उत्तरदायी हैं, और किस तरह यह पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को प्रभावित करता है, जिस पर हमारे भोजन, पानी और जलवायु की सुरक्षा टिकी हुई है। क्यों पारिस्थितिक विनाशी अधिसंरचना परियोजना पर, निर्णय लेनेवाले, प्रस्तावित करनेवाले, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की बातें नहीं सुन रहे?

डॉ अंधेरिया से बातें करते हुये मैं यह भी कहती हूँ, कि WCT का दृष्टिकोण, अग्रणी वन अधिकारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है-फिर चाहे वह स्वास्थ्य देखभाल हो, कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, या फिर वाहन और सुरक्षा उपकरण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना हो-यह सभी चीज़ें, प्रणालिबद्ध, मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आकलन पर आधारित होती हैं।

आगे बढ़ते हुए डॉ अंधेरिया कहते हैं कि,” आप कोई भी समाधान संरक्षण में, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। विज्ञान आपको, अपनी जड़ें मज़बूत करने और लचीला बनने में सहायता करेगा, और इसका मतलब यह हुआ, कि समय के साथ आपको हस्तक्षेपों की निघरानी करनी पड़ेगी, और निरंतर गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं को, आपको अपनाना भी होगा।”

विज्ञान की आवाज़ को सुनना

संरक्षण एक पेचीदा खेल है, जिस पर पारिस्थितिकी, सामाजिकशास्त्र, मनुष्य जाति का विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, इत्यादि, की परतें लगी हुई हैं, जो समस्या और समाधान, दोनों को प्रभावित करते हैं। विज्ञान का अनुशासन, और इसकी निष्पक्षता, संरक्षणकर्ताओं को, जटिलताओं को पार करते हुए पूर्ण सत्य के करीब पहुँचने में सहायता करती हैं।

डॉ अंधेरिया और मेरी बातें निरंतर चलती रहीं। उनसे आगे बातें करते हुये, उन्होंने कहा, कि,”कुछ भी पुण्यमय नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर प्रवाह की स्थिति में रहते हैं। राजनैतिक परिदृश्य, अत्यधिक अस्थिर होते हैं। जलवायु परिवर्तन भी अवरोध पैदा करते हैं। अर्थ व्यवस्था भी कभी अपने उच्च स्तर पर होती है, या फिर, निचले स्तर पर। लोगों की मनोवृत्ति भी बदलती रहती है, और इसीलिए, जिस प्रणाली के साथ आप काम कर रहे हैं, उसका परिमार्जन, निरंतर करना पड़ता है। कोई भी समाधान स्थायी नहीं होता। इन सारी बाहरी चीजों को, निष्पक्षता से देखते हुये, विज्ञान के चश्मे से, हम अपने उद्देश्य पर बने रहते हैं।”

हम जानते हैं कि विज्ञान, स्वयं के हित के लिए कुछ नहीं करता और ना ही विज्ञान, पक्षपाती है। जहां विज्ञान है, वहाँ अनुशासन, तर्क, कारण और निष्ठा है, और जहां विज्ञान होता है, वहाँ बहस और वाद -विवाद के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। हम यह भी जानते हैं, कि मानवजाति की समस्यों का समाधान, विज्ञान के पास है। विज्ञान ने यह भी साबित किया है, कि वनजीवन जनसंख्या, और प्राकृतिक निवासों को पुनर्स्थापित करके हम, जलवायु समस्या, पानी, हवा और भोजन की असुरक्षा का समाधान कर सकते हैं, और हमारे आसन्न परिवर्तन का दुष्प्रभाव, ’ग्लोबल बोयलिंग’ के इस युग में मिटा सकते हैं।

”तो फिर क्यों हमें विज्ञान के प्रति, लोगों का प्रतिरोध देखने को मिलता है, और क्यों वैज्ञानिक परिणामों के प्रति, लोगों की उदासीनता दिखाई देती है, जबकि उन वैज्ञानिक परिणाम को ध्यान में रखते हुये, सकारात्मक कदम उठाने चाहिए?” मैंने डॉ अंधेरिया से सवाल किया।

मेरे सवाल पर डॉ अंधेरिया ने कहा कि,”हमारी अदूरदर्शी महत्वाकांक्षाओं ने हमें अंधा कर दिया है। हम जैविक उपयुक्तता में, अब विश्वास नहीं करते। वित्तीय हित को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि, पर्यावरण सुरक्षा को नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली में भी, प्रकृति को प्रोत्साहित करने जैसा कुछ नहीं है, और ना ही इस बात पर ज़ोर दिया जाता है, यह समझाने में, कि क्यों एक स्वस्थ और कार्यरत पारिस्थितिकी तंत्र, मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में WCT एक अध्ययन कर रही है, वित्तीय असमानता को समझने के लिए, उन लोगों के साथ, जो प्राकृतिक निवास के इर्द गिर्द रहते हैं पूरे भारत में, और धन का अनुपातहीन वितरण, ’फॉरेस्ट & इकोलोजी ग्रांट’ या ग्रीन ग्रांट के तहत, यह सिलसिला चल रहा है। भारत में, कोष राशि(funds),’ग्रीन ग्रांट’के तहत, राज्यों को केवल फॉरेस्ट कवर के आधार पर दी जाती है, और यह मानदंड गलत है। सरकार, राज्यों और उसके लोगों को प्रबोधन नहीं करती, ताकि भिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जा सके, जैसे,’घास के मैदान, कच्छ वनस्पति (mangroves), रेगिस्तान इत्यादि। हम यह आशा करते हैं, कि हमारे विज्ञानिक अध्ययन के परिणामों से, हम नीतियों के बनने में सहायक बनेंगे।”

मैं यह कहता रहता हूँ, कि सकल घरेलू उत्पाद(GDP) की गणना, वास्तविक होनी चाहिए, इसका मतलब केवल धन का आदान प्रदान ही सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, हमें, पर्यावरण के विनाश, आर्थिक लाभ के लिए, उसकी गणना भी सकल घरेलू उत्पाद में करनी चाहिए, और हमें, जैविक उपयुक्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना ही की वित्तीय उपयुक्तता।

एक सरल आर्थिक आकलन, कि किस तरह जलवायु संबंधी आपदाएँ, हमें प्रभावित कर रही हैं, यह बताएगी, कि क्षति की भरपाई की लागत, डीकार्बननाईज़िंग और प्रकृति आधारिक उपायों को लागू करने की लागत से अधिक है। फिर क्यों हम जलवायु और संरक्षण समाधानों के निर्णयों पर नहीं आ रहे? विज्ञान के पास, शायद इसका उत्तर है। हम दोनों, इस बात पर विचार करते हुये, इस सुंदर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। हमें, विज्ञान को सुनने की आवश्यकता है।

यह लेख मूल रूप से सैंक्चुअरी एशिया के अप्रैल २०२४ अंक में प्रकाशित हुआ था।

पूर्वा वारियर, एक वनजीवन संरक्षणकर्ता हैं,विज्ञान लेखिका और संपादक हैं, और, WCT की संचार टीम का, नेतृत्व करती हैं। WCT के पहले,पूर्वा, Sanctuary Nature Foundation और The Gerry Martin Project के साथ, काम कर चुकी हैं।

अस्वीकारण: लेखिका, वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं। इस लेख में प्रस्तुत किए गए मत और विचार उनके अपने हैं, और ऐसा अनिवार्य नहीं कि उनके मत और विचार, वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट के मत और विचारों को दर्शाते हों।

आपके द्वारा दिए गए अनुदान हमारे फील्ड कार्यों में सहायक होते हैं और हमें हमारे संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं।