सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में स्थित एक 10.87 वर्ग किमी का छोटा किन्तु अनोखा संरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसे एक मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। पहले यह क्षेत्र एक खुला, चराई-प्रधान घासीय भूभाग था, जहाँ अधिकांश प्राकृतिक वन्यजीव 1970 के दशक तक लगभग समाप्त हो चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ एक दृष्टिकोणयुक्त पुनर्वन्यकरण (Rewilding) प्रयास, जिसने इस परिदृश्य को बदल डाला। 1980 के दशक की शुरुआत में, पर्यावरणविद् डी.एम. मोहिते ने जब ताडोबा जैसे अन्य जंगलों का भ्रमण किया, तो वे प्रेरित हुए और अपने गाँव के आसपास एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने की पहल की। उस समय तक खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों (ONEs – Open Natural Ecosystems) के महत्व और विशेषता के प्रति जागरूकता बहुत सीमित थी, और वन्यजीव संरक्षण को लगभग पूरी तरह घने जंगलों से ही जोड़ा जाता था। ऐसे में, सागरेश्वर के चारों ओर की पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने के लिए एक विशाल अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत ग्लीरिसिडिया (Glyricidia) वृक्षों के साथ-साथ कुछ अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए। धीरे-धीरे एक “रोपण वन” (plantation forest) तैयार किया गया। इसके बाद इस कृत्रिम रूप से बनाए गए वन में चितल और सांभर हिरणों को छोड़ा गया (शुरुआत में एक छोटे से बाड़े में), और फिर 1985 में पूरे क्षेत्र को आधिकारिक रूप से एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का जन्म हुआ। क्योंकि इसमें हिरणों की प्रजातियाँ कृत्रिम रूप से लाई गई थीं, अभयारण्य का आकार छोटा था, और जंगल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव-रोपित था, इसलिए इसे अक्सर “सागरेश्वर डियर पार्क” भी कहा जाने लगा। हालाँकि तकनीकी रूप से यह नाम केवल उस छोटे हिस्से के लिए उचित था जहाँ हिरणों को पहले स्थानीय वातावरण के अनुरूप ढालने और फिर वन में छोड़ने के लिए रखा गया था।

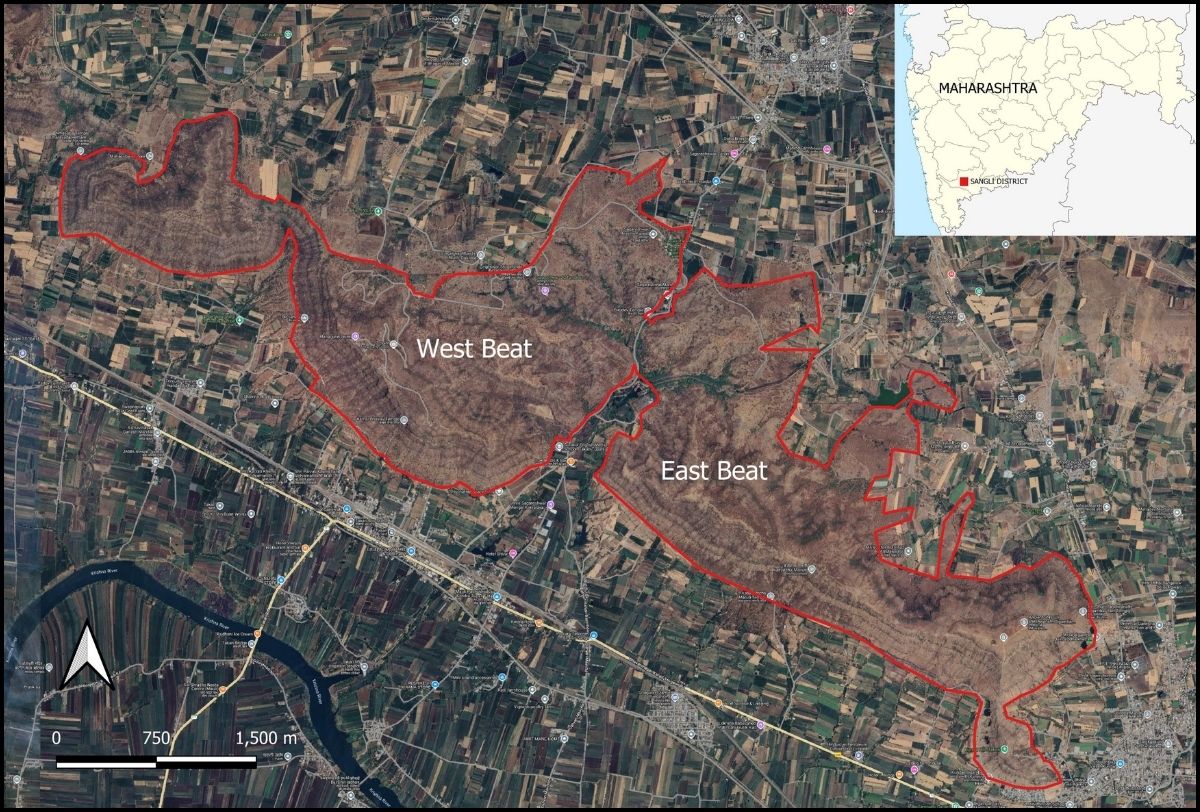

चित्र 1: सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थान मानचित्र। स्रोत: वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन ट्रस्ट (WCT)

समय के साथ, उपयुक्त वन आवास और संरक्षण के कारण इस छोटे से अभयारण्य में चितल और सांभर की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लगभग दस वर्ष पूर्व, हिरणों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने की घटनाओं को रोकने हेतु अभयारण्य के 70% से अधिक भाग को बाड़बंदी (fencing) कर दिया गया। हाल ही में, WCT को इन प्रजातियों के घनत्व और अनुमानित जनसंख्या का अध्ययन करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस उद्देश्य से WCT, वन विभाग और स्वयंसेवकों की टीम ने 8 दिनों में 40 किमी पैदल चलकर डेटा संग्रह किया। चितल और सांभर की कई झलकियों के बीच, इस सर्वेक्षण की सबसे आश्चर्यजनक खोज एक तेंदुए की अनपेक्षित उपस्थिति थी।

चित्र 2: सागरेश्वर में WCT सर्वेक्षण के दौरान देखा गया तेंदुआ, जो इस क्षेत्र में उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति को दर्शाता है। स्रोत: अभिलाष चक्रवर्ती (WCT)

सर्वेक्षण से पता चला कि सांभर के झुंड आमतौर पर 1–17 सदस्यीय थे, जबकि चितल के झुंड कहीं अधिक बड़े — 1–45 जानवरों तक के पाए गए। छोटे शावकों वाले समूहों में, सांभर के बच्चों की संख्या 1–5, और चितल के मामलों में 1–9 तक देखी गई। कई सांख्यिकीय मॉडल (statistical models) चलाने के विश्लेषण के बाद, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में सांभर का घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर 49.50 (±10.43) जानवर आँका गया, और अनुमानित कुल जनसंख्या 536 (±113) पाई गई। वहीं दूसरी ओर, चितल का घनत्व इससे भी अधिक था। हालाँकि, जहां सांभर अभयारण्य के दोनों — पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में पाए गए, वहीं चितल केवल पश्चिमी हिस्से तक सीमित थे। इस कारण, कुल जनसंख्या के मामले में चितल की संख्या सांभर से कम रही — अनुमानित 295 (±105) जानवर। ये निष्कर्ष यह भी समझाते हैं कि तेंदुए जैसे शिकारी यहाँ क्यों पाए जा सकते हैं — क्योंकि इस क्षेत्र में उनके लिए पर्याप्त शिकार उपलब्ध है।

चित्र 3: सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में सर्वेक्षण के दौरान WCT टीम द्वारा देखा गया सांभरों का झुंड । चित्र श्रेय: गिरीश अर्जुन पंजाबी (WCT)

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह छोटा सा अभयारण्य अब सह्याद्री टाइगर रिज़र्व में शिकार आधार (prey base) बढ़ाने हेतु सांभर और चितल के स्थानांतरण में सहायक भूमिका निभा रहा है। 1,165.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, और सातारा, सांगली, कोल्हापुर तथा रत्नागिरी — इन चार ज़िलों में विस्तारित सह्याद्री टाइगर रिज़र्व, पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी टाइगर रिज़र्व है। हालांकि, इस क्षेत्र में शिकार प्रजातियों की घनता (prey density) बहुत कम है, जो बाघों की पुनर्प्राप्ति (tiger recovery) के लिए एक प्रमुख बाधा है। ऐसे परिदृश्य में सांभर और चितल की संख्या को बढ़ाना बाघों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अत्यंत आवश्यक कदम है — और यही सागरेश्वर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरता है।

चित्र 4: सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में WCT फील्ड टीम द्वारा लाइन ट्रांसेक्ट पद्धति से अश्वनखुरी प्राणियों (ungulates) — जैसे सांभर और चितल — की गणना हेतु किए गए सर्वेक्षण का एक दृश्य। चित्र श्रेय: गिरीश अर्जुन पंजाबी (WCT)

सागरेश्वर यह दर्शाता है कि प्रतिबद्ध संरक्षण और स्थानीय भागीदारी से, सीमित आकार वाले संरक्षित क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकते हैं।

लेखक के बारे में: रज़ा काज़मी एक वन्यजीव संरक्षक, वन्यजीव इतिहासकार, कहानीकार और शोधकर्ता हैं। इनके लेख कई अख़बारों,ऑनलाइन मीडिया प्रकाशनों, मैगज़ीनों, और जर्नलस में प्रकाशित होते हैं। इनको 2021 में न्यू इंडिया फाउंडेशन फेलोशिप से नवाज़ा गया जिसके अंतर्गत ये अपनी किताब “टू हूम डज़ दी फॉरेस्ट बिलॉंग: दी फेट ऑफ ग्रीन इन दी लैन्ड ऑफ रेड” लिख रहे हैं। WCT में रज़ा एक संरक्षण संचारक (Conservation Communicator) के रूप में कार्यरत हैं, और हिन्दी और अंग्रेज़ी में लिखते हैं।

अस्वीकारण: लेखक, वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट से जुड़े हुये हैं। इस लेख में प्रस्तुत किए गए मत और विचार उनके अपने हैं, और ऐसा अनिवार्य नहीं कि उनके मत और विचार, वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट के मत और विचारों को दर्शाते हों।

आपके द्वारा दिए गए अनुदान हमारे फील्ड कार्यों में सहायक होते हैं और हमें हमारे संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं।